|

|

Versión de Prueba

Actualizado al: 27 de Septiembre de 2024 -

Próxima Actualización: 05 de Octubre de 2024

|

Economía:

«Esta generación es nativa digital,

«Esta generación es nativa digital,

desde el punto de vista de los dispositivos»

Gustavo Barcia es argentino, pero lleva tanto viviendo en México que el acento porteño se mezcla con algunos giros capitalinos. El CEO y fundador de Need Education habla en esta entrevista de Ticmas de los aprendizajes del informe, pero también de cómo acompañan a las empresas en su camino para alcanzar la madurez...

Entrar (www.o-12.com.ar)

|

Política y Gobierno:

«Un fallo de la Corte Suprema de Alabama

«Un fallo de la Corte Suprema de Alabama

dictaminó que los embriones congelados son "niños"»

La Corte Suprema de Alabama, en Estados Unidos, declaró en una sentencia que los embriones congelados fuera del útero son “niños”. Decisión que fue criticada por la Casa Blanca y por la principal asociación estadounidense contra la infertilidad, que la calificó de "acontecimiento aterrador". El caso se inició por las demandas...

Entrar (www.caletao.com.ar)

|

|

Reino Animal:

«La orangutana Sandra cumplió 38 años,

«La orangutana Sandra cumplió 38 años,

tuvo un alegre festejo en el santuario»

Con la actitud similar de un niño que se sorprende al ver la casa decorada con globos y guirnaldas, y sin entender bien el motivo, Sandra —para siempre “persona no humana”— salió de su cama y comenzó a recorrer lentamente el habitáculo que ocupa desde 2019 en el Center of Great Apes, en Florida (EEUU). Su pelaje rojizo relucía,...

Entrar (www.elchenque.com.ar)

|

Biografía:

«Ramón Carrillo,

«Ramón Carrillo,

Médico sanitarista»

Al graduarse con honores, se especializó en neurología y neurocirugía. Realizó investigaciones en Europa y colaboró con renombrados especialistas, como Cornelius Ubbo Ariëns Kappers. Carrillo también incursionó en política y publicó artículos en revistas médicas. Tuvo cuatro hijos, al menos dos de ellos adoptados. Su...

Entrar (www.elchenque.com.ar)

|

|

Culto:

«Traspaso de la

«Traspaso de la

Sede Primada de Argentina»

En una jornada histórica y llena de significado para la Iglesia Católica en Argentina, el Papa Francisco otorgó a Santiago del Estero el título de Sede Primada del país, un honor que hasta ahora pertenecía a Buenos Aires. Esta decisión no solo marca un hito en la historia eclesiástica argentina, sino que también resalta la importancia...

Entrar (www.o-12.com.ar)

|

Educación:

«Un increíble experimento

«Un increíble experimento

hace transparente la piel en ratones»

Al aplicar el tinte a la piel, los científicos pudieron ver a través de los tejidos las estructuras que se encuentran debajo, incluidos los vasos sanguíneos y los órganos internos. Podría pasar a ser un método menos invasivo para controlar a los animales vivos utilizados en la investigación médica. En el futuro, el método podría aplicarse a una...

Entrar (www.caletao.com.ar)

|

|

Geografía:

«Ciudad de

«Ciudad de

Epuyén, Chubut»

La localidad de Epuyén fue fundada el 1º de septiembre de 1908. El nombre de Epuyén significa “Dos que van” debido a los dos arroyos que recorren la localidad para desembocar en el río Epuyén, nacido del lago de mismo nombre. El lago, ubicado a 290 metros sobre el nivel del mar, permite un clima favorable, donde laderas cubiertas...

Entrar (www.elchenque.com.ar)

|

Culto:

«La estupa budista de Epuyén,

«La estupa budista de Epuyén,

un rincón mágico de la Patagonia»

La estupa, o templo budista, de Epuyén es la más grande y austral del país. Tiene una geometría perfecta. El lugar donde se edificó fue soñado por un lama nepalí y atrae a turistas de todas partes. Surgieron muchos obstáculos durante la construcción, pero la última voluntad de un hombre, ayudó a finalizarla. Las estupas tienen un...

Entrar (www.elchenque.com.ar)

|

|

Salud:

"Autismo"

"Autismo"

Información y manual sobre «Autismo» para Padres de niños ...

Entrar (www.caletao.com.ar)

|

«Wallpaper» de 2019:

"Imágenes de Patagonia"

"Imágenes de Patagonia"

A partir de este Mes podrán elegir los «Fondos de Pantalla» ...

Entrar (www.o-12.com.ar)

|

|

Arte y Cultura:

"Ivana Adzija"

"Ivana Adzija"

Un Nuevo récord mundial sin precedentes en el Mundo estableció ...

Entrar

|

|

Desarrollaron un prototipo de mini desmotadora de algodón

|

El prototipo de mini desmotadora de algodón desarrollado por el INTA es trasladable, y adaptada a las necesidades de la producción a pequeña escala (INTA).

- Haga "click" Aquí para ver la imagen en un tamaño mayor en otra pestaña.

- Ubicación de «INTA Reconquista», Santa Fe, Argentina. Es la marca roja en Google Maps.

- Ingreso a «INTA Reconquista», Santa Fe, Argentina. En Google Street.

- Más videos y fotos: GonBal.

|

El INTA Reconquista (Santa Fe) desarrolló un prototipo de mini desmotadora de algodón que es trasladable, adaptada a las necesidades de la producción a pequeña escala, y mejora la eficiencia de trabajo.

Este logro, además, reduce el tiempo y esfuerzo requeridos para la transformación artesanal de la fibra bruta en hilo de algodón de alta calidad; y es de impacto positivo directo sobre el crecimiento de los actores de la cadena artesanal y la trazabilidad de los productos.

El algodón representa uno de los principales cultivos para las economías regionales de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. Sin embargo, en sistemas minifundistas la oferta de equipamientos adecuados es muy limitada, por lo que un equipo de especialistas del INTA Reconquista, desarrolló un modelo prototipo de desmotadora mecánica de pequeña escala, en articulación con La Red Argentina de Mujeres Algodoneras (RAMA).

“Su diseño fue pensado para que se pueda trasladar a los diferentes puntos de mayor producción de fibra y generar la posibilidad de que se realice el desmote en el lugar, agilizando el trabajo”, explicó Doriana Feuillade, especialista del INTA Reconquista. Y agregó que “esta desmotadora aumenta la eficiencia del proceso y mejora condiciones de trabajo y agregado de valor en escala minifundista y en la cadena completa”.

La experta explicó que “de manera manual, el desmote insume 1 hora por cada 100 gramos de fibra y se realiza en momentos de descanso de las tareas domésticas. Con el proceso de mecanización mejoramos 10 veces el proceso en su eficiencia de tiempo y le damos continuidad a la producción”.

Según los especialistas, el prototipo fue sometido a cantidades superiores de fibra -desmotando 54 kilos en 66 minutos- y trabajó de manera continua, sin necesidad de realizar paradas para limpieza o mantenimiento.

“El proyecto consideró el relevamiento, diseño, construcción y puesta en marcha de la mini desmotadora, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias agricultoras y artesanas de la Red, a través de una tecnología que permita mecanizar la tarea de desmote, que se presentaba como una limitación del proceso productivo”, aseguró Federico Pognante.

El punto de partida

Al comenzar con el proyecto, los objetivos planteados eran “lograr una máquina con condiciones de seguridad para trabajar en un entorno no industrial, que sea compacta y posible de trasladar”, explicó Alejandro Fabbro, integrante del equipo de mecanización agropecuaria del INTA Reconquista que estuvo a cargo del diseño. Y añadió que, como punto de partida, se tomó el concepto de una mini desmotadora de sierras antigua, existente en la industria, que cuenta con tecnología de desmote convencional.

Una de las claves fue utilizar elementos compatibles con otras desmotadoras vigentes en la región que permitieran el acceso a repuestos de elementos de recambio, así como modernizar el diseño para permitir la construcción con tecnologías de fabricación actuales, para mejorar además la funcionalidad y la estética, optimizar el uso de materiales, cantidad de piezas y transmisiones; mejorar el acceso para tareas de limpieza y regulación.

Fabbro indicó que también se propusieron “poder trabajar con diferentes lotes de algodón de manera independiente, aportar a construir un futuro sistema de trazabilidad de la fibra, mejorar la visualización del proceso interno de desmote, y optimizar la potencia eléctrica instalada de la máquina y modernizar el sistema eléctrico”.

Utilizaron herramientas de diseño mecánico asistido por computadora (CAD), se construyeron modelos tridimensionales y se generaron prototipos virtuales de los diferentes sistemas de la máquina. “Tomando como base el prototipo virtual construido (modelo 3D), se generó la planimetría completa y el cómputo de materiales, realizando un proceso de ingeniería y diseño asistido por computadora previo a la fabricación de piezas y montaje”, explicó Fabbro.

Puesta en marcha

En cuanto a la construcción y puesta en marcha, el experto explicó que se realizó en el taller del INTA Reconquista y el proceso de montaje fue en dos etapas: primero, se hizo el armado y puesta en funcionamiento para, luego, realizar las evaluaciones iniciales y el montaje definitivo”. “Además, se ajustaron y finalizaron todos los elementos referidos al sistema de protección y seguridad”, agregó.

El dispositivo fue evaluado no solo por su capacidad de desmote y sino también para corroborar que los parámetros de calidad de fibra no sean afectados posterior al proceso. Sobre dos lotes de fibra bruta de algodón, producidos de manera agroecológica y cosechados manualmente, se determinó que la máquina posee una capacidad de desmote de 1 kilo de algodón bruto por minuto, trabajando de manera continua y sin inconvenientes.

Créditos:

El caso Annobón, la isla que dependía políticamente de Buenos Aires y ahora lucha por independizarse de Guinea Ecuatorial

|

La isla tiene una superficie de solo 17 km² y poco más de 5.000 mil habitantes.

- Haga "click" Aquí para ver la imagen en un tamaño mayor en otra pestaña.

|

|

Vista aérea San Antonio de Palé.

|

La pequeña isla de Annobón, ubicada en el corazón del Golfo de Guinea, ha declarado su independencia en un acto valiente y determinado de resistencia contra la opresión impuesta por la dictadura de Guinea Ecuatorial, liderada por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Con una superficie de solo 17 km² y poco más de 5.000 habitantes, Annobón, conocida por sus playas paradisíacas, sus volcanes y una historia marcada por la adversidad y la resistencia, ha sido una pieza olvidada en el rompecabezas colonial.

Sin embargo, la reciente declaración de independencia refleja la determinación y el espíritu de libertad de su pueblo, que ha soportado décadas de abandono, opresión y explotación por parte del gobierno ecuatoguineano.

Annobón y Buenos Aires

Los vínculos entre los dos puntos del planeta aparentemente distantes como Annobón y Buenos Aires se remontan a la época del Virreinato del Río de la Plata, cuando tanto la isla como la actual Guinea Ecuatorial le respondían políticamente al poder de la corona española.

En tiempos coloniales, aquellos terrenos africanos integraban este vasto territorio que abarcaba gran parte de lo que hoy es Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia.

A través de una serie de acuerdos y tratados con el imperio portugués, la isla pasó a formar parte de la esfera de influencia de España, experimentando episodios de abandono, resistencia y explotación durante siglos.

A lo largo de la historia, el pueblo annobonés ha enfrentado adversidades profundas, desde la discriminación colonial hasta desastres naturales y la explotación despiadada de sus recursos. La falta de atención médica permanente -inclusive durante epidemias mortales- y la represión política bajo regímenes autoritarios han marcado la historia reciente de la isla.

La lucha por la independencia ha sido silenciosa pero persistente. Eventos como la Revolución de Mayo de 1810 en Argentina dejaron a la isla de lado y en un estado de olvido relativo, pero jamás apagaron el deseo de autonomía de su gente.

En años más recientes, movimientos como la Asamblea General del Pueblo Annobonés han sentado las bases para la declaración de independencia, buscando establecer un gobierno autónomo que responda a las necesidades y aspiraciones de los isleños.

Sin embargo, este camino hacia la independencia no está exento de desafíos. La sombra de la dictadura en Guinea Ecuatorial se cierne sobre la isla, donde los derechos humanos son violados y la libertad de expresión está restringida.

La reciente incorporación en Naciones Unidas

En un paso histórico hacia la consecución de su objetivo, hace algunos días una delegación del Gobierno isleño emprendió una misión oficial en Europa para obtener apoyo y reconocimiento internacional.

Encabezada por el presidente y jefe de Estado de Annobón, Nando Baê, y el primer ministro, Orlando Cartagena Lagar, la comitiva buscó consolidar la autodeterminación del pueblo en un entorno democrático y respetuoso de los derechos humanos.

En este marco, la delegación concertó un encuentro con la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), una organización internacional que agrupa a pueblos indígenas, minorías y territorios no soberanos u ocupados que supieron integrar, antes de obtener su independencia, países como Estonia, Letonia, Armenia, Georgia y Palaos.

Para la ocasión, la presidenta de la UNPO, Rubina Greenwood, dio la bienvenida a la comitiva y se llevó a cabo la ceremonia de incorporación a la organización. Durante la misma, se realizó el intercambio simbólico de la bandera de la República de Annobón, seguido por la presentación formal al resto de los estados miembros.

La entrada a la UNPO marca un hito en su camino hacia la independencia y refleja la determinación y resistencia de su pueblo en la búsqueda de libertad. Es también un llamado a la solidaridad internacional para apoyar esta causa y, por otro lado, presionar por el respeto de los derechos humanos y la democracia en Guinea Ecuatorial. La historia continúa en esta isla remota, donde la decisión y la esperanza parecen ser el único aliciente hacia un futuro mejor para su gente.

Créditos:

Administración General de Vialidad Provincial

Dependiente del

Ministerio de Economía y Obras Públicas (M.E. y O.P.) de la Provincia de Santa Cruz

Parte diario de Transitabilidad de Rutas Provinciales y Nacionales del Distrito vial Puerto Deseado

Los Granaderos de San Martín: el “fanatismo frío del coraje”, el ejemplo de su jefe y un espíritu invencible

El coronel de 34 años bajó rápidamente del campanario cuando comprobó que los españoles ya habían desembarcado y marchaban hacia el caserío. Se dirigió a su tropa, que estaba en el patio del convento formados en dos columnas de a pie y les ordenó montar.

Les indicó no disparar un solo tiro y que confiaran únicamente en sus sables y lanzas. Con su sable corvo desenvainado -que había comprado de segunda mano en una tienda en Londres- arengó a sus hombres.

“Espero que tanto los señores oficiales como los granaderos, se portarán con una conducta tal cual merece la opinión del regimiento”, les advirtió.

Esa madrugada del 3 de febrero de 1813 fue el bautismo de fuego del cuerpo que tan celosa y cuidadosamente había formado y entrenado en tiempo récord. Pasarían a la historia como los Granaderos a Caballo.

El teniente coronel de caballería José de San Martín había partido de Gran Bretaña el 19 de enero de 1812 y luego de cincuenta días de navegación en la fragata George Canning, llegó al puerto de Buenos Aires el lunes 9 de marzo.

Venía con una amplia experiencia militar. En el ejército español combatió en cinco campañas, participó en 17 acciones de guerra y se había destacado por su arrojo e inteligencia en el campo de batalla, especialmente en el combate de Arjonilla y en la derrota del ejército napoleónico en Bailén.

No venía solo. Lo acompañaba:

- Capitán de infantería Francisco de Ver.

- Alférez de navío José Zapiola.

- Capitán de milicias Francisco Chilavert.

- Alférez de carabineros reales Carlos de Alvear y Balbastro.

- Subteniente de infantería Antonio Arellano.

- Primer teniente de guardias walonas Barón Eduardo de Holmberg.

Ya traía en mente un plan para libertar a América del dominio español.

El Primer Triunvirato le encomendó el 16 de marzo la formación de un escuadrón de caballería. En Buenos Aires ya existía el Regimiento de Dragones de la Patria, que había sido organizado por el coronel José Rondeau.

Uno de los primeros antecedentes del cuerpo de granaderos en el mundo lo encontramos por 1667, cuando el rey francés Luis XIV creó el cuerpo de granaderos de infantería que, en los sitios, iban delante de las propias columnas de asalto.

Debían ser altos, robustos, ágiles y arriesgados. Iban armados de un sable, de un hacha y llevaban un saco llamado granadera. Contenía una docena de granadas o proyectiles huecos de hierro fundido, con un orificio por donde se las cargaba. Se podían arrojar a mano, con una honda o con una cuchara.

Muchos países del viejo mundo tuvieron unidades similares y fue Napoleón Bonaparte quien los organizó en cuatro regimientos, transformándolos en una fuerza casi invencible. San Martín, siendo oficial del ejército español, debió pelear contra ellos.

En 1676, también en el reinado de Luis XIV, nacieron los granaderos a caballo, armados con sable y pistola.

Ese mismo 16 de marzo San Martín puso manos a la obra. Seleccionó a los oficiales entre los jóvenes de las mejores familias, esas mismas que cuando llegó a estas tierras lo miraban con recelo y desconfianza: era morocho, tenía un marcado acento español y no era conocido.

Era preciso armar el primer escuadrón de los cuatro que tendría. Nombró a José Zapiola capitán de la primera compañía. Al día siguiente Alvear fue ascendido a sargento mayor. Sus cuñados Mariano y Manuel de Escalada también fueron de la partida.

Un escuadrón estaba formado por:

- Un capitán.

- Dos tenientes.

- Un subteniente

- Un sargento primero.

- Tres sargentos segundos.

- Un trompeta.

- Cuatro cabos primeros.

- 70 soldados montados.

- Seis soldados desmontados

.

La plana mayor estaba compuesta por:

- Un comandante.

- Un sargento mayor.

- Un ayudante.

- Un porta estandarte.

- Un capellán.

- Un trompeta.

- Un sillero.

- Un herrador.

Tal como describe Camilo Anschütz en su historia del regimiento.

Era responsabilidad de San Martín la organización, la disciplina, la instrucción, el vestuario y el equipo. Debía pasar los requerimientos al Estado para la provisión de todo lo que necesitase. El 21 de marzo el Triunvirato aprobó su plan de trabajo, y lo instó a llevarlo adelante “sin pérdida de tiempo”.

De todas formas, San Martín se encontró con que el Estado tenía las arcas casi vacías y dependió bastante de donaciones de particulares. De su primer sueldo donó 50 pesos, mientras que Alvear lo cedió íntegro.

La primera baja que sufrió la incipiente fuerza fue por invalidez, la del sargento primero de la segunda compañía del primer escuadrón Gregorio Miltos, enfermo de tuberculosis, que tenía una brillante foja de servicios.

La primera docena de hombres que se integraron a esta unidad fueron soldados, cabos y sargentos de los Dragones de la Patria. También recibieron a 14 soldados pertenecientes al Regimiento 1 Patricios, que se habían sublevado en el Motín de las Trenzas, en diciembre del año anterior.

Envió a Francisco Doblas a Misiones, a quien le dio tres meses para que le llevase 300 jóvenes altos y robustos. De los 80 candidatos que el teniente José Ruiz trajo de Córdoba, San Martín descartó solo tres.

Por el litoral estuvo el teniente coronel Toribio de Luzuriaga, quien reclutó, entre otros al correntino Juan Bautista Cabral, nacido en Saladas. También se incorporaron hombres provenientes de San Isidro, Morón, Pilar y San Luis, entre otros.

En sus comienzos, los sables que colgaron de sus cinturas eran de latón de 36 pulgadas y si en un principio usaron lanzas fue por la escasez de ellos. Las lanzas fueron hechas según las especificaciones dadas por San Martín: debían ser cortas con asta de madera dura.

También los granaderos usaban carabinas de chispa con 10 cartuchos o tercerolas, una suerte de carabina pero más corta. Por lo general, eran los oficiales que usaban pistolas, que debían adquirir con su propio dinero.

Tanto las técnicas de ataque y defensa con el sable y la lanza las enseñaba, con paciencia y claridad, el propio jefe, que solía aparecerse montado en un alazán tostado o un zaino oscuro de cola larga y abundante.

“San Martín formó soldado por soldado, oficial por oficial, apasionándolos con el deber, y les inoculó ese fanatismo frío del coraje que se considera invencible y es el secreto de vencer”, escribió Bartolomé Mitre en la biografía del prócer.

Los primeros caballos fueron comprados gracias a donaciones de dinero de varios vecinos de la ciudad y del interior.

El uniforme pensado por San Martín constaba de fraque, forro, pantalón, capote, maleta, chaqueta de cuartel y gorra, todo en azul. Además cuellos carmesí, chaleco blanco, botones cabeza de turco blancos (usados por los Húsares y Cazadores), casco con carrilleros o gorra y bota alta con espuelas.

El morrión era alto y tenía en la frente una granada y alrededor la leyenda “Libertad y Gloria”.

Como primer cuartel se usó el de la Ranchería, ubicado en Perú y Alsina y el 5 de mayo se trasladaron al de Retiro, donde funcionaba el Cuartel y el Parque de Artillería, escenarios de encarnizados combates durante la segunda invasión inglesa. Estaban situados en lo que hoy es Arenales y Maipú.

Como caballerizas se usó las instalaciones de la plaza de toros, el resto de lo que es plaza San Martín se usaba para prácticas de combate.

Todos los días se hacía una revista del aseo y antes de que los soldados abandonaran el cuartel, en la puerta un suboficial revisaba a uno por uno.

San Martín redactó un severo código de conducta que todo oficial debía cumplir. Era tomado como cobardía:

- El solo hecho de agachar la cabeza en batalla.

- Constituía un delito no admitir un desafío y no exigir satisfacción ante un insult.

- No defender el honor del regimiento.

- Falta de integridad y por hablar mal de compañeros con terceras personas.

Asimismo, estaba penado:

- Revelar disposiciones internas.

- Familiarizarse “en grado vergonzoso” con los sargentos, cabos y soldado.

- Pegarle a una mujer aun cuando ella lo hubiera insultado.

- No ayudar a un compañero en batalla.

- Presentarse en público con una prostituta.

- Asistir a casas de juegos que no pertenezcan a la clase de los oficiales.

- Uso inmoderado de la bebida.

Domingo F. Sarmiento escribió que de diez cuadras se distinguía un oficial de Granaderos, porque llevaba la cabeza erguida con exageración e inclinaba el pecho hacia adelante con altanería. San Martín había dispuesto que lucieran, en sus orejas, aros metálicos.

Su primer combate fue San Lorenzo el 3 de febrero de 1813 y el último Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Los últimos granaderos regresaron a Buenos Aires en 1826 y de ellos solo siete habían estado desde un principio.

El regimiento fue disuelto y reorganizado el 25 de mayo de 1903 por disposición del presidente Julio A. Roca.

“Queda reconocido como cuerpo permanente del Ejército, el Regimiento de movilización creado por resolución ministerial del 3 de febrero del corriente año, el cual se denominará, en homenaje a su antecesor, “Regimiento de Granaderos a Caballo”, establece el decreto.

En el parte del combate de San Lorenzo, San Martín escribió que:

“El valor e intrepidez que han manifestado la oficialidad y tropa de mi mando los hace acreedores a los respetos de la patria”.

Y tiempo después por su brillante desempeño en la campaña libertadora, le haría decir que:

“De lo que mis muchachos son capaces, solo lo se yo. Quien los iguale habrá, quien los exceda no”.

Fuentes:

- Historia del Regimiento de Granaderos a Caballo (1812-1826), de Camilo Anschütz.

- Historia de San Martín y la emancipación americana, de Bartolomé Mitre.

Créditos:

- Por Adrián Pignatelli. Publicado en el Sitio Infobae. (22/03/22).

Joaquín Murrieta, el ladrón mexicano que aterró California e inspiró a "El Zorro"

|

Joaquín Murrieta nació en México pero se instaló en California, atraído por la fiebre del oro. Allí se transformó en un luchador por la justicia que le robaba a los ricos en respuesta a la discriminación que sufrían los mexicanos.

|

La figura del legendario Joaquín Murrieta (1829 Sonora, México-1853 - Mariposa County, California) trascendió los límites de la historia para convertirse en un mito del Viejo Oeste. Bandido, héroe o mártir, este mexicano fue objeto de innumerables relatos, algunos basados en la verdad, y otros, en la más pura ficción.

Pero, ¿quién fue realmente este personaje mítico que inspiró el Zorro?

Joaquín Murrieta, el nacimiento de una leyenda

Originario de Sonora, México, Joaquín Murrieta llegó con su esposa a California atraído por la fiebre del oro. Sin embargo, se encontró con una realidad mucho más cruel: la discriminación hacia los mexicanos, plasmada en leyes como la Greaser Act y la Foreign Miners Act, convirtió su anhelo en rabia.

Fue así que, según la leyenda, Murrieta organizó una banda de ladrones que asaltaron diligencias y minas en los valles de San Joaquín y Sacramento, convirtiéndose en un Robin Hood para los oprimidos.

No obstante, acá es donde la línea entre la realidad y la ficción se empieza a difuminar.

Historiadores coinciden en que Murrieta participó en actividades delictivas, pero su imagen de vengador que busca justicia por el asesinato de su esposa y la discriminación es producto de la literatura y el cine.

El escritor John Rollin Ridge fue el primero en plasmar la leyenda de Murrieta en su obra "La vida y aventuras de Joaquín Murieta", publicada en 1854. Esta versión romantizada del bandido fue retomada y ampliada por Walter Noble Burns en su novela "El Robin Hood de El Dorado", que inspiró la película homónima de 1936, e incluso una versión chilena de la leyenda inspiró a Pablo Neruda a escribir la obra "Fulgor y muerte de Joaquín Murieta" en 1966.

La captura y muerte de un ídolo

Pero detrás de la leyenda, existe una historia más prosaica. En 1853, una banda criminal empezó a aterrorizar el condado de Calaveras, y el gobernador de California creía que Joaquín Murrieta lideraba a estos delincuentes.

Lo cierto es que decidió ponerle fin a estos forajidos creando una fuerza especial -liderada por el capitán Harry Love-, junto a una recompensa de $6.000 por la captura de Murrieta, vivo o muerto.

Durante semanas, Love y sus hombres buscaron y buscaron hasta dar con el cuñado de Murrieta, que los condujo al campamento del bandido en Cantua Creek, al oeste de California, donde se enfrentaron a la banda y abatieron a ocho miembros (incluyendo Murrieta y su mano derecha, Jack Tres Dedos).

Para demostrar que habían eliminado al temido líder, los hombres le cortaron la cabeza al cadáver de Murrieta y la conservaron en un frasco con alcohol -lo mismo con la distintiva mano de Jack Tres Dedos-.

Aunque muchos dudaron de la autenticidad del macabro espectáculo, más de 15 personas que conocían a Murrieta confirmaron que la cabeza era la suya, así que las autoridades recompensaron a Love y su equipo con la cuantiosa suma de dinero.

Pero además Love aprovechó para exhibirla en los campamentos mineros de California y cobrar $1 por verla.

Más de siglo y medio después, separar la realidad de la ficción resulta complicado, pero la historia de Joaquín Murrieta sigue reflejando las tensiones sociales y culturales de una época marcada por la búsqueda de fortuna, la discriminación y la violencia, hoy inmortalizada en la emblemática figura de El Zorro.

Créditos:

- Por Germán Molkuc. Publicado en el Diario Urgente24. (25/07/24).

Día del Locutor: ¿Por qué Argentina recuerda hoy a las voces que nos acompañan?

|

Pedro del Olmo, quien fue elegido presidente, y Roberto Galán, secretario de la flamante organización.

|

Cada 3 de julio, en Argentina se conmemora el Día del Locutor, una fecha que reconoce el trabajo fundamental de estos profesionales que utilizan su voz como principal herramienta para informar, entretener y acompañar al público a través de los medios de comunicación.

El origen del Día del Locutor

La historia del Día del Locutor se remonta al año 1943, cuando un grupo de 21 locutores pioneros se reunió en la redacción de la revista Antena, ubicada en la calle Corrientes 800 en pleno microcentro porteño.

Motivados ante la urgente necesidad de crear una entidad que los agrupara y defendiera sus intereses, dieron vida el 3 de julio de ese año a la Sociedad Argentina de Locutores (SAL).

Entre ellos se encontraban figuras como Pedro del Olmo, quien fue elegido presidente, y Roberto Galán, secretario de la flamante organización.

Siete años más tarde, en 1950, la SAL decidió establecer el 3 de julio como el Día Nacional del Locutor, coincidiendo con la fecha de aniversario de su fundación.

Desde entonces, esta fecha se convirtió en una ocasión para celebrar la labor de los locutores y reconocer su importancia en el ámbito de la comunicación.

¿Qué hace un locutor?

Los locutores no son solamente las voces que escuchamos en los altavoces y las pantallas. Detrás de cada palabra que entonan con precisión, hay un profesional que dedicó años de estudio para dominar el arte de la comunicación oral.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Conducción de programas: Los locutores guían el desarrollo de programas de radio, televisión o internet, presentando segmentos, entrevistando invitados y manteniendo el ritmo y la dinámica del programa.

- Lectura de noticias: En los informativos radiofónicos y televisivos, los locutores leen las noticias con precisión y claridad, asegurándose de que la audiencia comprenda correctamente la información que está oyendo.

- Narración de eventos: Los locutores narran eventos deportivos, culturales y de otro tipo, aportando descripciones vívidas y comentarios que enriquecen la experiencia del público.

- Locución comercial: Los locutores prestan su voz a anuncios publicitarios, grabando jingles, eslóganes y mensajes creados para captar la atención del público y promocionar algún producto o servicio.

Ser un locutor exitoso no requiere únicamente tener una voz agradable y modulada, sino que es necesario una amplia cultura general, una excelente dicción, un control impecable de la respiración y la capacidad de transmitir emociones únicamente por la voz.

A su vez, los locutores tienen que estar actualizados constantemente sobre los últimos acontecimientos y las tendencias en su área de especialización. La creatividad, la impronta y la capacidad de improvisar también son características esenciales que todo locutor debe tener para destacar.

Los locutores en la era digital

En los últimos tiempos, el papel del locutor se vio evolucionado y expandido a nuevas plataformas, al punto de que podemos encontrar locutores en podcasts, videos de YouTube, streaming y una gran variedad de contenidos digitales.

Esta expansión les abrió nuevas oportunidades a los profesionales de la locución, pero también les exigió tener una capacidad de adaptación mucho mayor.

Los tiempos actuales obliga a los locutores del siglo XXI a estar preparados para trabajar en diferentes formatos y plataformas, y para conectar con una audiencia cada vez más diversa.

Créditos:

- Por Germán Molkuc. Publicado en el Sitio Urgente24. (04/07/24).

Biografía del Sargento Juan Bautista Cabral

|

Juan Bautista Cabral nació el 24 de junio de 1789 en Saladas, Corrientes, Argentina.

Hijo de José Jacinto y de Carmen Robledo, ambos de ascendencia africana.

|

Sargento Juan Bautista Cabral. Amaba a su patria y a la libertad, fue un patriota en cuerpo y alma, Héroe de nuestra Patria. Muchos conocen su nombre, pero pocos la totalidad de su historia.

Es por eso que hoy, desde el instituto que lleva su nombre y forma a los futuros suboficiales del Ejército Argentino, te la contaremos.

Juan Bautista Cabral nació el 24 de junio de 1789 en Saladas, Corrientes, Argentina. Hijo de José Jacinto y de Carmen Robledo, ambos de ascendencia africana, quienes estaban en situación de esclavitud.

Ambos al servicio del estanciero Luis Cabral, quien dió el apellido para que Juan Bautista Robledo pudiera enrolarse en el ejército.

A fines de 1812, Juan Bautista Cabral se incorporó al ejército en un contingente reclutado por el gobernador de Corrientes, Toribio de Luzuriaga.

Fueron 89 correntinos reclutados para sumarse al ejército de Granaderos a Caballo, los llevaron en barco hasta la ciudad de Santa Fe.

Ahí 20 ya estaban enfermos y unos 70 parten a caballo hasta Buenos Aires.

De esos 70 llegan 50 y empieza a haber deserciones, con lo cual sólo 16 llegaron a Buenos Aires, entre ellos Juan Bautista Cabral.

Por su capacidad de montar, en el año 1813, Juan Bautista Cabral, fue enviado al escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo en Buenos Aires, donde combatiría contra los realistas en el famoso “Combate de San Lorenzo”.

Implementando una táctica militar de ataque envolvente, San Martín dió inicio al combate. Una bala hirió a su caballo, cayendo y apretando una de las piernas del entonces coronel, dejándolo inmovilizado.

Un enemigo se apresuró a atacarlo, y en ese momento apareció el soldado Juan Bautista Baigorria, quien se interpuso y mató al soldado realista. En ese mismo momento, Juan Bautista Cabral corrió a su auxilio para liberar a su jefe del caballo muerto que lo aprisionaba, salvándole la vida.

En aquel accionar nuestro granadero correntino recibe dos heridas mortales y en sus últimos suspiros gritó con entereza:

¡Muero contento!

Hemos batido al enemigo.

Cabral tuvo que ser curado, por lo que fue llevado al convento de San Lorenzo, donde luego de dos horas muere repitiendo las mismas palabras mencionadas en combate.

Luego de la muerte de nuestro granadero, obtuvo el grado de sargento en mérito a su valentía y su importante labor en el cumplimiento de la misión para su nación.

San Martín creó un modesto cenotafio en memoria al sargento Juan Bautista Cabral, en el antiguo campo santo del convento San Carlos.

A su regreso a Buenos Aires, mandó a colocar en la parte exterior y sobre la puerta de entrada del cuartel de Granaderos, un tablero oval con la inscripción:

“Al soldado Juan Bautista Cabral.

Muerto en la acción de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813.

Sus compañeros le tributan esta memoria”.

Una vez finalizado el combate, y por expresa disposición del general San Martín, todas las tardes al pasarle lista a la tropa del Regimiento de Granaderos a Caballo, se nombraba al sargento juan bautista cabral, donde el sargento más antiguo dando el presente respondía:

"Murió en el campo de honor

pero vive en nuestros corazones,

¡Viva la Patria granaderos!".

Esas palabras se repetían a viva voz por el resto del escuadrón. La recreación de esta ceremonia es una de las más trascendentes e importantes del regimiento ya que nace del bautismo de fuego de nuestro gran héroe.

Hoy esa evocación es recreada en las ceremonias de la Escuela de Suboficiales del Ejército "Sargento Cabral".

El sargento Juan Bautista Cabral fue fiel reflejo de los valores sanmartinianos y del código de honor que distingue a todos los granaderos. El Ejército Argentino le rinde permanente homenaje, y entre ellos se encuentra el instituto que lleva su nombre y que forma profesional y espiritualmente a los suboficiales.

Este patronazgo enorgullece a los aspirantes que transitan sus instalaciones, quienes poseen desde los comienzos de su carrera un ejemplo inspirador de abnegación y de amor al servicio.

Como recita la Marcha de San Lorenzo, Cabral con su arrojo salvó la libertad naciente de medio continente, quien sin San Lorenzo y heroico accionar no hubiera sido posible hitos como el cruce de los andes, la libertad de Chile y la libertad de Perú, y por consiguiente finalizar la guerra de la emancipación americana.

Es un héroe cargado de valores y de un gran sentir patriótico, lealtad hacia su superior, y abnegación para cuando el clarín de la patria llamó por sus vidas, estando listo para vencer o morir en el cumplimiento del deber.

En homenaje a nuestro héroe, el día 24 de junio se conmemora el día del “sargento” grado histórico del escalafón de suboficiales.

¡Orgulloso de ser suboficial!

Créditos:

Biografía Sintética del General Martín Miguel de Güemes

|

Martín Miguel de Güemes (acuarela de Enrique Breccia).

- Haga "click" Aquí para ver la imagen en un tamaño mayor en otra pestaña.

- Más videos y fotos: GonBal.

|

El 8 de febrero de 1785 nace en la ciudad de Salta, Martín Miguel Juan de Mata Güemes.

Son sus padres el hidalgo español don Gabriel de Güemes Montero Tesorero de Real Hacienda en la Intendencia de Salta del Tucumán y doña María Magdalena de Goyechea y la Corte, descendiente de Francisco de Argañaraz y Murguía, fundador de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Hasta 1798 alterna sus días entre la ciudad, donde cursó los estudios primarios, y las estancias de su madre "El Bordo" y "El Paraíso", situadas a 50 kilómetros de Salta, donde aprendió y practicó las tareas propias del criollo gaucho.

EI 13 de febrero de 1799 se incorporó como cadete a una compañía destinada en Salta, del 3er. Batallón del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires. Hasta 1805 también auxilió a su padre en la Tesorería de la Real Hacienda y es alumno del doctor Manuel Antonio Castro, fundador más tarde de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires.

A fines de 1805 es trasladado a Buenos Aires, actuando contra los invasores ingleses. El 9 de abril de 1807 el Jefe del Regimiento fijo le encomienda, que al frente de ocho hombres evitara el contrabando que se efectuaba en el Río de la Plata entre Buenos Aires y Montevideo, con motivo de la invasión Inglesa.

El 12 de Agosto de 1806, el Justine, nave de los invasores ingleses quedó varado en la costa y es abordado por la Caballería al mando del cadete Don Martín Miguel de Güemes, logrando la rendición y toma de prisioneros.

En 1807, también participó Güemes en la defensa de Montevideo durante la segunda invasión inglesa.

EI 13 de enero de 1809, estando ya en Salta, Güemes es ascendido a subteniente por su intervención en 1807, defendiendo la capital del Virreinato.

En 1810 es ascendido a capitán por su eficaz actuación en la Quebrada de Humahuaca, evitando la comunicación de los realistas del Alto Perú con los de Córdoba. El 7 de noviembre del mismo año tiene una participación directa y decisiva en el triunfo de Suipacha.

En 1811 auxilia a Juan Martín de Pueyrredón a trasladar por el Baritú y por Orán los caudales de la Casa de la Moneda de Potosí, a efectos de que no caigan en manos de los realistas triunfantes en la Batalla de Huaqui. Güemes es designado teniente Coronel y jefe de Vanguardia.

En 1812 Belgrano lo envía a Santiago del Estero primero, y a Buenos Aires, después, razón por la que no participa en las victorias de Salta y Tucumán ni en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.

En 1814 llega a Tucumán con el Gral. San Martín, quien le nombra Comandante de avanzada del Río Pasaje al frente de milicias salteñas, con las cuales comienza la guerra de recursos o guerra gaucha. Tras su primer triunfo es ascendido a teniente coronel de ejército a pedido del Gral. San Martín.

El 30 de septiembre el 1814, Martín Miguel de Güemes es designado Coronel graduado del Ejército.

EI 14 de abril de 1815, derrota con sus milicias a una avanzada de Pezuela en la Quebrada de Humahuaca, en el "Puesto del Marqués".

El 06 de mayo de 1815 es elegido por el Cabildo de Salta gobernador de la provincia, que desde 1814 integran solamente las ciudades de Salta, Jujuy, Tarija, Orán y sus respectivos distritos de campaña. Jujuy lo reconoce recién en septiembre.

El 10 de Julio de 1815 contrae enlace con doña Carmen Puch, salteña de 18 años. Tuvieron 3 hijos: Martín, Luis e Ignacio.

El 22 de marzo de 1816 firma el Pacto de los Cerrillos con el Jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú general José Rondeau, quien después de ser derrotado en Sipe Sipe había invadido Salta, disconforme con Güemes. Rondeau se retira de Salta con su ejército, rectificándose de lo que dijo e hizo contra Güemes.

El 15 de junio de 1816 el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón encomienda a Güemes "la defensa de las provincias» y la seguridad del Ejército Auxiliar del Alto Perú, enviado a Tucumán para su reorganización. A partir de este momento las milicias gauchas dejan de cumplir un rol auxiliar y pasan a desempeñar la labor de un ejército en operaciones continuas.

Aunque en agosto de 1816 Manuel Belgrano es designado Jefe del Ejército Auxiliar radicado en Tucumán, quedando teóricamente Güemes con sus milicias como jefe de la vanguardia.

En 1817, Martín Miguel de Güemes fue designado Coronel Mayor de los ejércitos de la Patria.

Güemes vence al mariscal José de la Serna, que invadió Salta con 5.500 hombres, afirmando que llegaría a Buenos Aires. A fines del mismo año rechazó al jefe de la vanguardia española general Pedro Antonio Olañeta.

En 1819 contiene en Jujuy al general José Canterac.

En junio de 1820 venció a los 6.500 hombres que comandaba el general Juan Ramírez Orozco. Con esta última invasión finalizan las intenciones de los españoles de llegar a Buenos Aires para recrear el Virreinato del Río de la Plata. Al no recibir dinero ni auxilios suficientes para los gastos de la guerra, Güemes impuso a los salto-jujeños contribuciones obligatorias, motivando el disgusto de los pudientes. También prohibió el comercio con el Alto Perú dado que éste beneficiaba a las fuerzas invasoras, formándose la oposición política de la “Patria nueva”.

El 8 de junio de 1820 el Gral. San Martín lo designa General en Jefe del Ejército de Observación, encomendándole la misión de auxiliarlo en la liberación del Perú.

El Gral. Güemes se dedica a organizar la Expedición destinada a liberar al Alto Perú y auxiliar a San Martín. Las provincias argentinas lo reconocen como jefe del Ejército de Observación pero no envían la ayuda que les solicita en dinero, caballos, vacunos, vestuarios, alimento y útiles de guerra.

Desde febrero hasta junio de 1821, se encontraba rodeado de enemigos: el gobernador de Tucumán Bernabé Aráoz impide que Santiago del Estero lo ayude y se niega a remitirle las armas y municiones que dejó el Ejército Auxiliar.

En mayo de 1821. Durante su gobierno, el Gral. Güemes tuvo que enfrentar a la oposición política de la Patria nueva, que querían la pronta pacificación para poder comerciar libremente.

En mayo de 1821 la “Patria Nueva” organiza un complot en el Cabildo y deponen al Gobernador Güemes, quien se hallaba en esos momentos en Tucumán. Al regresar, rápidamente controla la situación y asume nuevamente.

En junio de 1821 el ejército realista invadió Salta, y el día 07 en las calles de la ciudad emboscaron al Gral. Güemes que fue herido. Agonizando 10 días en los montes del este y falleció el 17 de Junio en la Quebrada de la Horqueta, rodeado de sus gauchos, auxiliado por su médico y por el sacerdote Fernández.

Sus últimas palabras fueron para ordenar al Coronel Jorge Enrique Vidt de que continúe la guerra, hasta expulsar a los españoles.

Créditos:

Estados Unidos aprobó un desarrollo argentino que logra que la semilla de soja produzca proteína de carne de cerdo

|

Gastón Paladini, CEO y cofundador de Moolec Science.

|

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aprobó un desarrollo argentino que permite que una semilla de soja produzca proteína de carne de cerdo.

El proyecto biotecnológico lleva la marca Piggy Sooy y la aprobación, según fuentes del mercado, podría disparar su proceso de producción para 2025, primero en la Argentina y luego en Estados Unidos.

El proyecto Piggy Sooy fue impulsado por Moolec Science, una empresa de agricultura molecular que forma parte del ecosistema Bioceres y que desde 2023 cotiza en Nasdaq, el mercado bursátil de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

Moolec produjo cantidades significativamente altas de proteínas de cerdo en el cultivo de la soja y la decisión del gobierno de Estados Unidos “marca un hito sin precedentes en biotecnología con la primera aprobación de este tipo”, explicaron en la compañía.

El proyecto que logró producir hasta un 26,6% de proteína de cerdo soluble total en las semillas, 4 veces más a lo inicialmente proyectado, lo que le permitió recibir la luz verde por parte del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) del USDA.

La empresa ha estado trabajando para insertar genes de cerdo en soja y genes de carne vacuna en semillas para crear proteínas híbridas de plantas y animales que puedan reemplazar la carne real en salchichas y hamburguesas, al mismo tiempo que consigue satisfacer el paladar de los consumidores de carne.

Si bien el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA dijo que la soja con infusión de carne de cerdo no representa un mayor riesgo de plagas y, por lo tanto, no necesita otra regulación, también añadió que otras agencias, incluida la Food and Drug Administration (FDA) pueden someter a esas semillas a requisitos antes de darle plena autorización, según informó Bloomberg.

Tras conocerse el anuncio, la acción de Moolec se disparó. Antes de la apertura de los mercados de hoy, creció un 127 por ciento. Luego del cierre de operaciones en el Nasdaq, la acción registró una meteórica suba del 78%, logrando un valor de USD 2,47 frente a USD 1,40 de su cierre del viernes.

La particular historia de Moolec comienza como un desprendimiento de Bioceres, la empresa de biotecnología con sede en Rosario que cotiza en el Nasdaq, con un foco de negocios tan disruptivo como innovador: utilizar plantas genéticamente modificadas para transformarlas en proteína animal.

El CEO y cofundador de Moolec es Gastón Paladini, cuyo apellido está más que ligado al mundo de los negocios. El emprendedor integra la cuarta generación de la familia dedicada a la producción de chacinados desde hace casi un siglo.

Con su conocimiento de la industria de la carne tradicional, por haber sido director del Grupo Paladini, comenzó a explorar el ecosistema de las proteínas alternativas. Y así fundo Moolec, dedicada a la agricultura molecular.

Paladini cuenta con un MBA del IAE de la Universidad Austral y es Licenciado en Publicidad por la Universidad de Palermo. Antes de trabajar en la empresa familiar se desempeñó como publicista en agencias de renombre, como Craverolanis o Agulla & Baccetti.

En la presentación oficial de Piggy Sooy, llevada a cabo en junio del año pasado, Paladini señaló:

“Piggy Sooy representa una prueba tangible y visual de que la tecnología de Moolec tiene la capacidad de lograr rendimientos significativos en plantas para producir proteínas cárnicas. Con este logro innovador, Moolec se consolida como creador de categorías y pionero en agricultura molecular para la industria alimentaria. Nuestro equipo de biología vegetal está escribiendo la historia de la ciencia de los alimentos y no podría estar más orgulloso de ellos”.

Además del proyecto Piggy Sooy, hasta ahora Moolec había creado dos productos: la quimosina, que es una proteína utilizada en la elaboración de queso, y el aceite nutricional ácido gamma-linoleico. Tiene en marcha la creación de una cartera de productos más amplia destinada a cumplir con lo que la compañía considera su misión:

“Mejorar el sabor, la nutrición y el acceso a las proteínas alternativas mientras se construye un sistema alimentario mundial más sostenible y equitativo”.

Créditos:

- Publicado en el Sitio Infobae. (22/04/24).

El mapa que Carlos III prohibió por ser demasiado perfecto

|

El mapa de Juan de la Cruz.

- Haga "click" Aquí para ver la imagen en un tamaño mayor en otra pestaña.

- Más videos y fotos: GonBal.

|

Desde muy joven había mostrado su habilidad para el dibujo, tanto, que gracias al marqués de la Ensenada, entonces ministro de Fernando VI, viajó a París en 1752, pensionado por el reino, para estudiar las técnicas del grabado.

Allí demostró tan buenas habilidades que pronto su nombre, Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, empezó a ser conocido por su trabajo.

En 1765, poco después de su regreso a España le llegó el que parecía iba a ser su gran proyecto. El rey Carlos III deseaba conocer bien la geografía y límites de su reino, así que pidió dos cartógrafos que realizaran los mapas de la Península Ibérica y América del Sur.

El primero lo hizo Tomás López de Vara, el cual, pese a cometer algunos errores, resultó satisfactorio; y el segundo, más complejo, se encargó, tras mediación del marqués de Grimaldi, a Juan de la Cruz, quien en esas mismas fechas acababa de ser nombrado académico de mérito de la Academia de San Fernando.

El grabador se entregó por completo a la empresa, dedicando los años siguientes a realizar el trabajo lo mejor posible, aceptando entretanto algunos proyectos paralelos, como el mapa del Estrecho de Magallanes o el Mapa Geográfico de América Meridional.

No, sin embargo, los suficientes: cuando, finalmente, terminó el encargo del rey había gastado casi toda su fortuna en ese empeño.

El resultado fue, prácticamente, perfecto. A tal punto que, cuando Carlos III y sus ministros comprobaron la extensión real de América, decidieron desecharlo dando un argumento muy doloroso para Juan: que su obra no tenía la suficiente calidad.

Ahora bien, la auténtica causa era muy distinta, pues con ese mapa se habría comprobado que España había salido beneficiada frente a Portugal en el reparto de los territorios americanos que se habían firmado en el Tratado de San Ildefonso.

De hecho, tanto se temió la difusión de esa obra que cuando en 1789 se tuvo constancia de que se habían distribuido algunos ejemplares, el conde de Floridablanca ordenó recogerlos y secuestrar las planchas empleadas para su realización.

Juan de la Cruz pagó, pues, su buen hacer con un castigo injusto. De hecho, después de aquello se vio incapaz de recuperar la inversión realizada, quedando prácticamente en la ruina, pues aunque recibió una indemnización, esta no pudo cubrir todos sus años de trabajo.

Para colmo, a partir de entonces se puso en tela de juicio su capacidad como cartógrafo. Ello, según afirman, le llevó a caer en una depresión de la que ya nunca lograría recuperarse.

Y eso, pese a que aún pudo realizar algunos proyectos de calidad, como la Carta de las costas de la provincia de Buenos Aires (1787) o el Plano de la bahía y puerto de Plymouth (1788), además de la atractiva Colección de trajes de España, tanto antiguos como modernos, que comprende todos los de sus dominios, y que de haber tenido más suerte podría haber mejorado su situación.

Desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de completarla, pues cayó enfermo y tuvo que abandonarla. Moriría el 13 de febrero de 1790, a los 55 años, dejando una esposa y siete hijos.

La historia de su gran obra no terminó, sin embargo, allí. Y es que, aunque Juan de la Cruz nunca lo supo, en 1786 el embajador en París –y futuro presidente de los Estados Unidos- Thomas Jefferson se hizo con una de las pocas copias que se habían distribuido del mapa.

Y vio allí tal calidad, que decidió enviarla a un grabador, quien, en 1799, la publicó en 16 hojas, dándole una nueva vida y logrando con ello que se reconociera la valía de su hacedor.

Fue entonces cuando en España se decidió dar el mapa por válido y otorgar en 1802 el permiso necesario para su publicación, convirtiéndose desde entonces en uno de los orgullos de la cartografía patria, pues aquel era el mapa más perfecto de América del Sur.

Reconocimiento que, desafortunadamente, llegó demasiado tarde para su autor.

Créditos:

Constitución de la Nación Argentina -Reformas-

|

Día de la Constitución Nacional. El 1º de mayo de 1853 los diputados de las provincias (excepto los de Buenos Aires), reunidos en Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional, en respuesta a una necesidad que surgió tras la Revolución de Mayo. Su objetivo era constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior.

- Haga "click" Aquí para ver la imagen en un tamaño mayor en otra pestaña.

- Ubicación de la ciudad «Santa Fe de la Vera Cruz». Santa Fe, Agentina. Es la marca roja en Google Maps.

- Ubicación de la ciudad «Paraná». Entre Ríos, Agentina. Es la marca roja en Google Maps.

- Más videos y fotos: GonBal.

|

La Constitución de la Nación Argentina, que rige actualmente a la República Argentina, fue aprobada por una asamblea constituyente integrada por representantes de trece provincias, hecha en la ciudad de Santa Fe en el año 1853.

El propósito de la Constitución de 1853 fue poner fin al ciclo de las guerras civiles y sentar las bases de la «unión nacional» mediante un régimen republicano y federal.

Antes de esta Constitución hubo dos intentos constituyentes en 1819 y 1826, que no prosperaron por carecer de consenso entre las provincias. Con posterioridad otras diez provincias y una ciudad integraron la federación.

El texto ha sido reformado varias veces, estando vigente la redacción resultante de la reforma de 1994. En varias oportunidades el orden constitucional fue dejado sin efecto por golpes de Estado, el último de los cuales impuso una dictadura que se mantuvo en el poder hasta el 10 de diciembre de 1983.

Reforma de 1860

La reforma constitucional argentina de 1860 fue una reforma de la Constitución de 1853 realizada luego de la Batalla de Cepeda y antes de la Batalla de Pavón, en el contexto de la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, que tuvo como consecuencia la adhesión de esta última al texto constitucional de 1853 y su integración de derecho a la República Argentina.

La paz entre ambas partes se selló en el Pacto de San José de Flores, en el cual la Provincia de Buenos Aires (que entonces incluía a la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se declaró parte de la Confederación Argentina y en el que se estableció que dicha provincia podría proponer reformas a la Constitución Nacional de 1853, que establecía la forma de gobierno federal, para que fueran evaluadas por una Convención Constituyente Ad Hoc.

La reforma se hizo sin respetar la prohibición de reformar la Constitución antes de cumplirse diez años de su sanción, requisito establecido en el artículo 30 del texto constitucional de 1853.

La Provincia de Buenos Aires eligió una Convención Provincial Revisora que propuso varias reformas al texto de 1853, la mayoría de las cuales fueron luego aceptadas por la Convención Nacional Constituyente de 1860.

Las principales modificaciones fueron la eliminación del artículo que establecía que la Capital Federal sería la ciudad de Buenos Aires, la obligación de que los derechos de importación sean uniformes en todo el país (con el fin de impedir que se promuevan determinadas regiones o puertos), la eliminación por cinco años de los derechos de exportación, la reducción de facultades del gobierno nacional para intervenir provincias, decretar el estado de sitio, someter a juicio político a los gobernadores, diputados y senadores nacionales, o revisar las constituciones provinciales.

La reforma también introdujo la prohibición al Congreso nacional de dictar leyes que "restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal", el reconocimiento de los derechos y garantías implícitos derivados del principio republicano y de soberanía del pueblo, y el reconocimiento del principio de "ciudadanía natural" (jus soli).

Suprimió también las facultades de la Corte Suprema de la Nación en conflictos entre poderes públicos de una misma provincia, o entre una provincia y sus vecinos.

Reforma de 1866

La reforma constitucional de 1866 fue una breve pero crucial modificación relacionada con los ingresos del Estado nacional, impulsada por el presidente Bartolomé Mitre al solo efecto de restablecer los impuestos a las exportaciones, llamados también retenciones o derechos de exportación, que habían sido abolidos por la reforma constitucional de 1860, para entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 1866.

La reforma modificó dos artículos, el artículo 4, para eliminar el vencimiento de 1866, y el artículo 67, inciso primero, para restablecer la facultad de Congreso Nacional para imponerlos.

La declaración de la necesidad de reforma por parte del Congreso se aprobó con el voto de más de las dos terceras partes de los miembros presentes, pero menos de las dos terceras partes de los miembros totales.

Reforma de 1898

Hacia fines del siglo xix, debido al desarrollo económico y social que se estaba viviendo en Argentina, los políticos argentinos creyeron requerir un aumento del tamaño de Estado, cosa que limitaba la antigua Constitución.

En 1897 el Congreso Nacional declaró la necesidad de reforma constitucional, estableciendo las materias y artículos para reformar, la representación asignada a cada provincia (los ciudadanos de los territorios nacionales no tuvieron derecho a elegir ni ser elegidos) y demás requerimientos para conformar la Convención.

La Convención se instaló en la Ciudad de Buenos Aires el 24 de febrero de 1898, funcionando hasta el 15 de marzo, tratando los tres puntos que el Congreso consideró necesario reformar y aprobando reformas en dos:

- Cambio de la base de elección de diputados. La constitución de 1853 indicaba que se elegiría un diputado cada 20.000 habitantes. El crecimiento poblacional demostró la necesidad de un cambio. El artículo se reformó para que indicara que se elegiría un diputado cada 33.000 habitantes, y que el Congreso pudiera elevar la base de elección de diputados para poder mantener su número en una cantidad razonable (de no haber sido así, de acuerdo con los datos del Censo de Argentina de 2010 la Cámara debería estar formada por 2004 miembros).

- Aumento de los ministerios. La Constitución fijaba en cinco el número de ministerios y deslindaba sus ramos (Relaciones Exteriores, Interior, Justicia e Instrucción Pública, Hacienda, Guerra y Marina). Con la reforma, su número aumentó a ocho y su deslinde se dejó a la legislación.

- Aduanas libres. La Convención rechazó esta posibilidad de reforma.

Reforma de 1949

La necesidad de incorporar nuevos derechos sociales y las nuevas funciones del Estado, siguiendo los lineamientos del constitucionalismo social, fueron los argumentos básicos que motivaron esta reforma. Fue promovida por el gobierno de Juan Domingo Perón.

La modificación incorporó en sus artículos los derechos de segunda generación (laborales y sociales), reconoció la igualdad jurídica del hombre y la mujer, incorporó la función social de la propiedad, estableció la autonomía universitaria, los derechos de los niños y la ancianidad, el habeas corpus, facultades de intervención de Estado en la economía, la reelección presidencial indefinida y la elección de los representantes por voto directo, entre otras normas.

Durante el gobierno de Perón y de Eduardo Lonardi, la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de control de constitucionalidad, aceptó la legitimidad de esta reforma y aplicó sus normas en diversos fallos. Elaboró además una jurisprudencia interpretando orgánicamente los preceptos de la reforma de 1949.

Fue abolida mediante una proclama militar por el dictador Pedro Eugenio Aramburu, a través de una proclama del día 27 de abril de 1956. Los argumentos invocados por la dictadura sostuvieron que todos los actos del gobierno derrocado en 1955, habían sido impuestos por medio de la violencia y que la reforma constitucional no fue el resultado de una «libre discusión».

Proclama militar de 1956

El 27 de abril de 1956, la dictadura autodenominada «Revolución Libertadora», con la firma del presidente de facto, teniente general Pedro Eugenio Aramburu, el vicepresidente de facto y los ministros, emitió una proclama de carácter constitucional, declarando «vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898, y exclusión de la de 1949», la que a su vez debía subordinarse «a los fines de la Revolución enunciados en las Directivas Básicas del 7 de diciembre de 1955, y a las necesidades de la organización y conservación del Gobierno Provisional».

Entre los derechos y normas constitucionales que quedaron sin efecto por dicha proclama, se cuentan los derechos de los trabajadores, la igualdad de derecho del hombre y la mujer y la patria potestad compartida, los derechos de los niños, los derechos de los ancianos, la autonomía universitaria, el voto directo, la reelección indefinida del presidente, el fin social de la propiedad privada, la gestión estatal de los servicios públicos y el comercio exterior, etc.

Algunos juristas descalificaron la abolición por no cumplir con ninguno de los pasos necesarios para ejercer el poder constituyente, sosteniendo que solo una convención constituyente elegida democráticamente y sin proscripciones podía decidir sobre el texto constitucional. En disconformidad con el acto renunció el juez de la Corte Suprema Jorge Vera Vallejo, designado por la dictadura el año anterior.

Otros juristas justificaron la abolición sosteniendo que la convención constituyente de 1949 modificó varios artículos que no estaban incluidos en la declaración de la necesidad de reforma por el Congreso nacional, entre ellas la reelección inmediata del presidente y vice.19?

Reforma de 1957

La reforma constitucional de 1957 fue realizada durante la dictadura del general Aramburu. La misma se realizó sin cumplir con el artículo 30 de la Constitución vigente, que exige como paso previo a una reforma, que el Congreso Nacional declare la necesidad de dicha reforma, por una mayoría de dos terceras partes de sus miembros.

En su lugar Aramburu dictó el Decreto 3838, declarando la necesidad de reformar la Constitución y convocó a elecciones de convencionales constituyentes para convalidar la derogación de las reformas de 1949 y realizar, finalmente, nuevas reformas constitucionales.

El gobierno militar prohibió que se presentaran candidatos peronistas en las elecciones de convencionales constituyentes, pero sus simpatizantes respondieron votando masivamente en blanco y obteniendo la mayoría, hecho que afectó fuertemente la legitimidad de la Convención Constituyente.

Por su parte la Unión Cívica Radical se fragmentó en dos partidos, UCRI (frondizistas) y UCRP (balbinistas), el primero opuesto a la Convención convocada por el gobierno militar y el segundo partidario de la misma.

Finalmente, la Convención Constituyente fue elegida en elecciones no libres, rechazada por el voto en blanco de un amplio sector de la ciudadanía y cuestionada en su legitimidad por diversos sectores, disolviéndose por falta de quorum sin haber finalizado su agenda de trabajo.

Su labor se limitó a convalidar la decisión del gobierno militar de anular todas las normas constitucionales incluidas en 1949, entre ellas normas de gran importancia, como la igualdad jurídica de los hombres y las mujeres, la autonomía universitaria, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad, el voto directo, etc.

Inmediatamente después los convencionales comenzaron a retirarse sin tratar otras reformas.

Mientras los representantes se retiraban, una parte logró sancionar el artículo 14 bis, referido a algunos derechos del trabajo. Luego de ello ya no fue posible lograr una nueva sesión con cuórum.

Estatuto de la Revolución Argentina de 1966

El 28 de junio de 1966, mediante un golpe de Estado, asumió el poder una junta militar que se autodenominó Revolución Argentina y dictó un Estatuto de la Revolución Argentina integrado por 10 artículos que tenía preeminencia sobre la Constitución Nacional de 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, que permaneció vigente, aunque sin el carácter de norma suprema.

El Estatuto de la Revolución Argentina quedó de hecho sin efecto el 25 de mayo de 1973, al asumir las autoridades democráticas con la presidencia de Héctor José Cámpora.

Estatuto Fundamental Temporario de 1972

El 24 de agosto de 1972, la Junta de Comandantes que gobernaba la dictadura autodenominada Revolución Argentina dictó un “Estatuto Fundamental” de cinco artículos, manifestando explícitamente que se hacía en “ejercicio del poder constituyente”, que incluía una serie de considerandos y reformó quince artículos de la Constitución (texto de acuerdo a la reforma de 1957), al mismo tiempo que declaró inaplicables otros cuatro artículos.

El Estatuto rigió las elecciones de marzo y septiembre de 1973. La institucionalidad política entre 1973 y 1976 se rigió por el marco constitucional establecido por el Estatuto: unificación de todos los mandatos en cuatro años sin renovación bienal de los diputados, y tres senadores por provincia.

Los instrumentos constitucionales del Proceso de Reorganización Nacional quedaron de hecho sin efecto el 10 de diciembre de 1983, al asumir las autoridades democráticas con la presidencia de Raúl Alfonsín.

Reforma de 1994

La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 es una importante modificación realizada al texto constitucional. Definió al mismo, sobre cuya legitimidad plena no existía consenso y le otorgó rango constitucional a los principales tratados de derechos humanos.

La reforma se concretó a partir de un pacto entre peronistas y radicales (Pacto de Olivos), que por entonces eran los dos partidos mayoritarios del país, en el que ambos partidos acordaron un "Núcleo de Coincidencias Básicas" para incluir en la Constitución, que debió ser votado "en bloque" por la Convención, sin poder realizar agregados ni quitas.

Entre otros cambios, introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para defensa de la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno, y nuevos órganos de control.

La Convención Constituyente se celebró en las ciudades de Santa Fe (sede tradicional de las convenciones constituyentes) y de Paraná (primera capital de la Confederación).

Esta reforma constitucional abarca 44 artículos y tiene 17 disposiciones transitorias, estableciendo entre otras normas:

- El reconocimiento de los derechos de protección ambientales, del consumidor, a la informació.

- La acción constitucional de amparo simple y colectivo.

- Los delitos contra la constitución y la democracia.

- La preeminencia de los tratados internacionales.

- El voto directo y la reelección presidencial por una vez y acortamiento del mandato de 6 a 4 años.

- La reglamentación de los decretos por razones de necesidad y urgenci.

- El tercer senador por la minoría.

- El Consejo de la Magistratura.

- La posibilidad de traslado de la Capital de la República.

- La autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, etc.

- También estableció el sistema de balotaje, una segunda vuelta electoral en la elección presidencial en caso de que ningún candidato obtuviese más del 45 % de los votos válidos emitidos o sacando un mínimo de 40 % superase al segundo por más del 10 %.

- Entre las disposiciones transitorias se destaca la primera, que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Créditos:

- Extracta del artículo publicado en el Sitio Wikipedia.

Vigilar la guerra: las misiones y hazañas de los radaristas argentinos en Malvinas

|

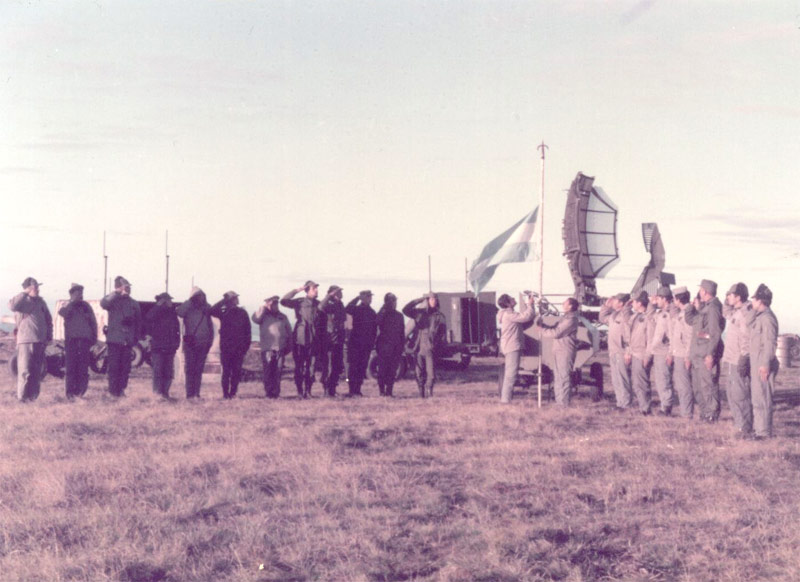

Vigilar la guerra: las misiones y hazañas de los radaristas argentinos en Malvinas. Foto: Gentileza sitio Radar Malvinas.

- Haga "click" Aquí para ver la imagen en un tamaño mayor en otra pestaña.

- Más videos y fotos: GonBal.

|

DEF dialogó con el comodoro retirado y veterano de la guerra de Malvinas, Miguel Ángel Silva, quien –con el grado de mayor– fue jefe del Escuadrón VyCA durante el conflicto en el Atlántico Sur. Allí operó el radar móvil TPS-43, que guió a los aviones contra los buques enemigos, controló a los cazas argentinos en los combates con los Harriers, alertó a la defensa antiaérea y fue utilizado para localizar la flota, entre otras actividades.

Silva es un experto en el tema. Armó el sitio www.radarmalvinas.com.ar y es docente de una materia relacionada con la toma de decisiones y espectro electromagnético “para guerrear”.

Antes de comenzar la entrevista, con su relato, el oficial adelanta que su historia no se caracteriza por abundar en detalles épicos ni románticos sobre Malvinas, sino que tan solo cuenta su historia.

El 29 de marzo de 1982 a él y a su jefe, el comodoro Enrique Saavedra, los mandaron llamar desde el edificio Cóndor. Allí les dieron la noticia: iban a tomar las Malvinas.

“Como estaba todo arreglado, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) iba a llevar un radar y yo iba a ser el jefe. Por supuesto, no creí. Saavedra tampoco. Era ir contra el statu quo mundial. Así que pensé que se trataba de un amague para asustar a Gran Bretaña”, confirma.

“Mis hombres eran extraordinarios”

Cruzaron a las islas el 2 de abril. Los radaristas de Malvinas tuvieron en cuenta infinidad de factores que podrían jugarles en contra y tomaron las previsiones necesarias. Para empezar, buscaron la dotación suficiente y un vehículo Unimog para poder trasladar al radar.

“La guerra es lo más asqueroso que hay. Por un lado, por toda la muerte dando vuelta. Al día de hoy, sigo sintiendo el olor a sangre podrida y a carne quemada.

Además, lo es porque en la guerra se caen todas las caretas. Ves al verdaderamente valiente y al cobarde. Quizá, tipos que considerabas que no valían ni cinco... te terminaban impresionando por la forma de trabajo en la guerra. Mis hombres eran extraordinarios”, cuenta Silva.

Hay un detalle que, para él, es fundamental a la hora de hablar del personal de radaristas. Cuando se conformó la especialidad, en el ámbito de la fuerza, contactaron a todas las unidades para que enviaran a quienes serían los primeros en integrarla:

“Te imaginás que lo que hicieron fue sacarse de encima a varios molestos. Ese que jorobaba o que era contestario... esa gente cayó al grupo.

Por suerte, como todo tipo que es así, eran muy capaces e independientes. Para mí, fue fácil ser jefe. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Incluso, en el continente, bajábamos del avión y ellos desaparecían. Al rato, volvían con todo solucionado. Se encargaban de gestionar combustible, agua, máquinas para emparejar el terreno o camiones. Pese a lo asquerosa que es la guerra, yo lo pasé bien porque conté con ellos, que resolvían todo”.

Con esa dinámica de trabajo, el personal solucionó uno de los mayores problemas que tuvo el radar. Cuenta Silva que, aplicando el axioma “¿Qué pasaría si...?”, imaginaron un ataque de misiles antirradiación.

“En Malvinas, el misil sería guiado por la señal de radar, así que iría a parar a la antena, que estaba a 70 metros de la cabina operativa, donde íbamos a estar nosotros. Si nos tiraban, para salvarnos del misil, tenía que salir uno corriendo hacia la cabina técnica para poder cortar la señal del radar para que dejara de emitir”, cuenta y agrega:

“Hicimos la prueba. Por supuesto, el misil iba más rápido que el mecánico que corría. Otra solución sería dejar a un hombre dentro de la cabina técnica, con un 99 por ciento de probabilidades de morir si tiraban. Era serio”, rememora.

El suboficial ayudante Néstor Tambussi era el encargado de los mecánicos. Antes, había sido trombón en la banda de la fuerza. Hizo el curso y se transformó en mecánico de radar. “Jefe, ya vengo”, le dijo a Silva. A las dos horas, lo llamó y le pidió que se sentara en la cabina. Le indicó una llave que cortaba la emisión y otra que cortaba la rotación de la antena.

“A partir de ese momento, ya no necesitamos correr a la cabina técnica. Se acabó el miedo. No es fácil reemplazar un radar, por eso la importancia del invento, que encima no lo patentamos. Porque al año siguiente, la fábrica lo sacó como un opcional: el cortar emisión desde la cabina operativa”, comenta.

La cabina estaba segura, y la habían transformado en un búnker.

“Para el enmascaramiento se usan redes. Nosotros probamos con los radares y eso no funcionaba. Primero, la antena tiene que quedar por arriba de eso.

Segundo, como necesitábamos entrar con vehículos adonde estaba la antena, por más que pongamos una red que simule un árbol, el que mirara desde arriba iba a ver huellas de camiones hacia el árbol y sospecharía. Así que simulamos un depósito de chatarra. No lo detectaban. La habilidad de los que integraban el grupo hizo que las cosas salieran, dentro de todo, bien”, explica el oficial.

Ataque con misiles antirradiación

Silva cuenta que, desde el radar, tenían una especie de palco presidencial del Teatro Colón:

“Veíamos lo que pasaba. Los aviones, los barcos o los helicópteros que iban hacia Puerto Argentino. Éramos testigos de las decisiones tardías y de sus resultados”.

¿Cómo fue el ataque de los misiles antirradiación?

“Dios se encargó. Él siempre se metía. El 31 de mayo, nos tiraron con misiles, no llegamos a cortar. Los misiles cayeron justo donde tenían que caer”, afirma. Aquella mañana, Silva no estaba en la cabina, puesto que, como se quedaba trabajando durante la noche para cubrir el aterrizaje y despegue de los C-130, tomaba breves descansos por la mañana.

Por otro lado, dos suboficiales habían sido designados para dormir en una casa que debían cuidar. Pero, la noche anterior, su jefe decidió que nadie dormiría allí hasta que pudieran tener una línea telefónica. Ya que, de pasar algo, no tenían forma de dar aviso.

Aquella mañana, Silva desayunaba con el suboficial mayor Antonio Cassani cuando sintieron la explosión:

“Un olor a pólvora asqueroso. Nos habían tirado dos misiles que cayeron entre las casas y, las esquirlas, pegaron a la altura de las camas. Nosotros, para proteger a la antena, habíamos puesto dos camiones y una maquina vial. Así que las esquirlas fueron recibidas por el vehículo. Salvo una que llegó a la antena, rompió una guía de ondas que fue cambiada. Al otro día, estábamos otra vez en servicio”.

“Hay un montón de anécdotas ridículas en medio de la tristeza de la guerra”, recuerda Silva. Una de ellas es la del pseudoherido de aquel ataque. Los soldados hacían guardia por parejas. Además, los mecánicos también hacían.

“Fijate como Dios acomodó todo. Los soldados estaban junto a la cabina operativa. Los mecánicos estaban llevando agua caliente a la cabina. La onda expansiva terminó de cerrar la puerta y cayeron al suelo”, relata. Tras la explosión, ordenó que se reunieran para pasar lista. Mientras buscaban una linterna, un alférez se acercó:

“Señor, creo que estoy herido”. Silva le tocó la espalda, estaba mojada y caliente. “Es sangre, pensé”, dice. Consiguieron la linterna, pero, para sorpresa, no tenía nada: “Resulta que el termo con agua caliente había ido a parar arriba del alférez”, cuenta.

El avión volvió, pero ya no les pudo tirar.

“Cuando veíamos que apuntaba, se acercaba a los 37 km y cortábamos la señal por cuatro o cinco minutos. Al cortar, el misil no se puede guiar y va a parar a otro lugar. Luego, veíamos la pantalla. Si el avión había dado la vuelta, dejábamos prendido”, describe.

También, Silva se lamenta por la caída de un Learjet y por el derribo del capitán García Cuerva:

“Es un cargo de conciencia. Cuando llevamos al aterrizaje a García Cuerva, yo hice un análisis completo de todo lo que podía pasar. Pero me olvidé de un detalle, el miedo del primer día de combate. Lo llevamos por el corredor de helicópteros, todo tranquilo. En cuanto el Mirage empezó a sacar el tren de aterrizaje, alguien vio el movimiento, se asustó y tiró.

Por eso, cuando hablo con los radaristas, siempre les digo: el primer día de combate, jamás lleven a un avión sobre la propia tropa”.

En cuanto al Learjet, les había llegado la orden de que arribarían cuatro de estas aeronaves: debían llegar a cierto lugar, comunicarse con el radar y regresar al continente.

Cinco minutos antes, Silva dejó a su gente. Ellos insistieron en que debía ir a descansar. Mientras tanto, surgió un imprevisto. El comandante de uno de los Lear le pidió al radar “instrucciones”. El operador llamó al puesto comando (CIC) y le dijeron que le ordenara poner rumbo 090 hacia el este, con lo que se acercaba a una zona de misiles.

Los radaristas tenían la orden de no discutir si el jefe no se encontraba en la cabina. El Lear avanzó unas millas hacia el este, y cuando decidió girar para irse, entró en la envolvente del misil de una fragata, que lo derribó.

“Ellos podrían estar vivos. Hay otros 7 que están en la foto de los caídos de Fuerza Aérea, que deberían estar vivos, fueron los del C-130 que derribaron. Lo que hicimos mal tuvo consecuencias”, afirma, conmovido.

Fin de la guerra

“Los británicos avanzaban. Reuní a mi gente y volvimos a imaginar qué pasaría si llegara la rendición. Así que comenzamos a desarmar el radar, todo el equipo IFF y dos consolas que no usábamos, y algunas otras cosas.

Por lo menos, para salvar parte de él”, relata Silva y agrega que, cuando comenzaron a llegar al continente, su jefe lo llamó:

“Silva, haga caso omiso de las noticias”. “Señor, yo no leo las noticias. Yo las vivo”, cuenta que le respondió. Finalmente, hacia el fin de la guerra, fueron tomados como prisioneros: